编者按:不一定每个人都会成为医者,但每个人都会生病,需要治疗。医生总会出现在我们身体或心灵处于相对脆弱的时候,如何才能更好地为病人提供好的治疗方案,医生自身的专业性很重要,临床实践的经验很重要,和患者的沟通与交流同样重要。李玉新医生在今天的“相约星期二”中,说到,作为医生,不仅要“医生”,也要“顾死”,每个医生都是一味“药”,一味好“药”,不仅能治病,还能抚慰到患者的心灵。

每个医生都是一味药

作者 | 李玉新

01

一位七十多岁的早期肺癌术后患者,因为这个带“癌”的诊断而心神不宁,定期复查则成为她每次的大考,复查前要紧张很多天,复查完报平安之后又要开始担心下一次复查。平时出现咳嗽更是紧张,以前可能就在家吃点药或者扛过去,现在则是必须在门诊吃中药调理到完全不咳嗽才放心,因为她害怕把肺咳坏了。

每次来我的门诊我都会跟她做心理疏导:“难道您不得这个病,身体就不会出现其它的不适?”“难道身体出现任何不适,您都会跟之前的病联系在一起?”“忘记那个让你不安的诊断,手术已经治愈了那个疾病,享受当下的生活才是最重要的。”

虽然每次她都好像能从中得到安慰,但是持续时间不长,稍微有风吹草动,她就会急急忙忙到门诊找我寻求安慰。时间久了,她对我说,每次从我诊室出来都感觉很踏实。与其说她是来“问药”,不如说是“求医”,跟医生说说心里的不安,从医生的话语中得到安慰。

医生有三件宝:语言、药物和手术刀,我们最常用的是药物和手术刀,而忘了排在三件宝首位的是语言。而患者从医生那里得到最多的是检查、药物和手术,客观原因医生太忙没有时间跟病人多聊,主观原因则可能是医生没有重视到语言的重要性,或者是不愿意过多、过深地触及病人情绪方面的问题,因为焦虑会传染,会让医生心很累,这个我自己深有体会,尤其是在自己疲惫的时候,进来一位满脸写满焦虑的患者,心中本能的一沉会告诉我能量有点接不住啊!

2018年参加第二届中英联合培训-全民生命末期质量照护培训师培训班

当医生时间久了,发现中国人真的是活得很辛苦,很焦虑,无论是位高权重的,还是平民百姓,疾病的底色里都可以明显感觉到焦虑。

当我接诊10岁的小学生斑秃时,着实把我惊着了,这得有多焦虑啊?!一对五十多岁夫妻来到诊室,打开手机给我看丈夫之前双手脱皮的照片,我问发生了什么事让他如此焦虑,他沉静了片刻后告诉我,55岁从一个小管理岗位上退下来,心里空荡荡的,落差太大。这病何尝不是储存在身体记忆里不良情绪的累积的结果!疾病的背后是困顿的、缺少生机的生活啊!

曾经也有病人带着疑惑的眼神看着我,我明白她的意思:你给我看病就得了,你管我焦虑不焦虑?但是病是自己得的,如果找不到疾病的根,如何帮助病人根治疾病呢?有几个有趣的灵魂值得让医生去探秘患者的内心呢?无非都是人性的贪嗔痴慢疑,单纯看病简单,但是牵扯到疾病背后的那个人,就复杂了,所以看病真的是累啊!

医生治疗病人其实从医患相遇的那一刻就开始了,而不是从检查、药物或者手术刀开始。每一个医生都是一味药,作为有血有肉有情的人,也必须有人性的温度,医者更应该如此,但病人估计会碰到寒热温凉各种温度的医生。如果把医生具有的医疗技术看作药物的有效成分,千万不要忽视看不见摸不着但是却可以用心感知的医者的语言和温度,只有以爱和关怀为载体的医术才是可以疗愈或者安慰生命的!

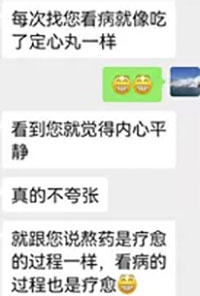

去年年休假停了三周门诊,一位病人发现约不上号微信联系我,她告诉我,每次找我看病就像吃了定心丸一样。每每收到类似的反馈,我都很欣慰,自己的热量能量有限,能够温暖些许患者是快乐的幸福的,也是幸运的。

02

三年前写过一篇文章《要死就死在你手里》,灵感来自于第二届中英联合培训-全民生命末期质量照护培训师培训课程班(简称为QELCA©培训班)分享会上北京协和医院的一个年轻的护士长在谈到自己参加QELCA©培训班的感受。她说和两年前相比,对于假设的死亡到来之前,唯一的变化是希望生命中最后的时光里在医院陪伴的医生是宁晓红老师,自己的孩子也必须由宁晓红老师带着来见妈妈,更希望宁老师做自己走后家人的哀伤辅导。这是对医生信任达到极致的表白,也是一个让人温暖的告白。这个告白触动了我作为当下的医生和未来病人的灵魂。

中间这位是北京协和医院的宁晓红老师,一位写会诊单会流泪的医生

不是每一个人都会成为医生,但是每一个人都会成为病人。随着现代医学的发展,大部分城市里的人最终都会在医院里离开这个世界。我们不难找到一个我们可以信赖的专家帮助我们治病,但是却很难找到一个医生照护我们生命的最后一程。这位年轻的护士长很幸运,在她身边她找到了一位可以让她托付生命的温暖医生,虽然只是一个“我将要死了”的假设,但是当我们每一个人认真面对这个问题的时候,都可能会激发灵魂深处的思考。

如果说来到这个世界是个偶然,那么离开这个世界对于每一个生命来说都是必然。关于如何是真正意义上的“活着”,死亡是最好的老师。今天我们去谈论死亡,是为了更好地理解什么是真正的活着,什么是我们自己想要的生活状态,什么是我们想赋予生活的意义。我们不知道明天会发生什么,我们不知道明天和意外哪一个先来,也正因为如此,什么时候谈论死亡都不算早。

作为医生,不仅要“医生”,也要“顾死”,这才是我理解的一个完整意义上的医生。

愿自己不断精进医术的同时,更能通过自己不断丰盛的生命,做一味有温度的药,或疗愈,或安慰,或帮助,但前提是一定要有温度。

QELCA©培训班与老师合影,手中是英国Liz老师送的一粒橡树种子和寄语